2025.04.03

PICK UP

03

#登米市

かつて全国一の採掘量を

誇った『玄昌石』の町

登米市

街の中央を北上川が流れ、豊かな田園地帯が広がる登米市。

登米市といえば、教育資料館(国重文:旧登米高等尋常小学校)や警察資料館(県重文:旧登米警察署庁舎)のハイカラな洋風建築物などが有名で「みやぎの明治村」とも呼ばれています。

そんな風景が残る登米市には、意外と知られていない文化があります。

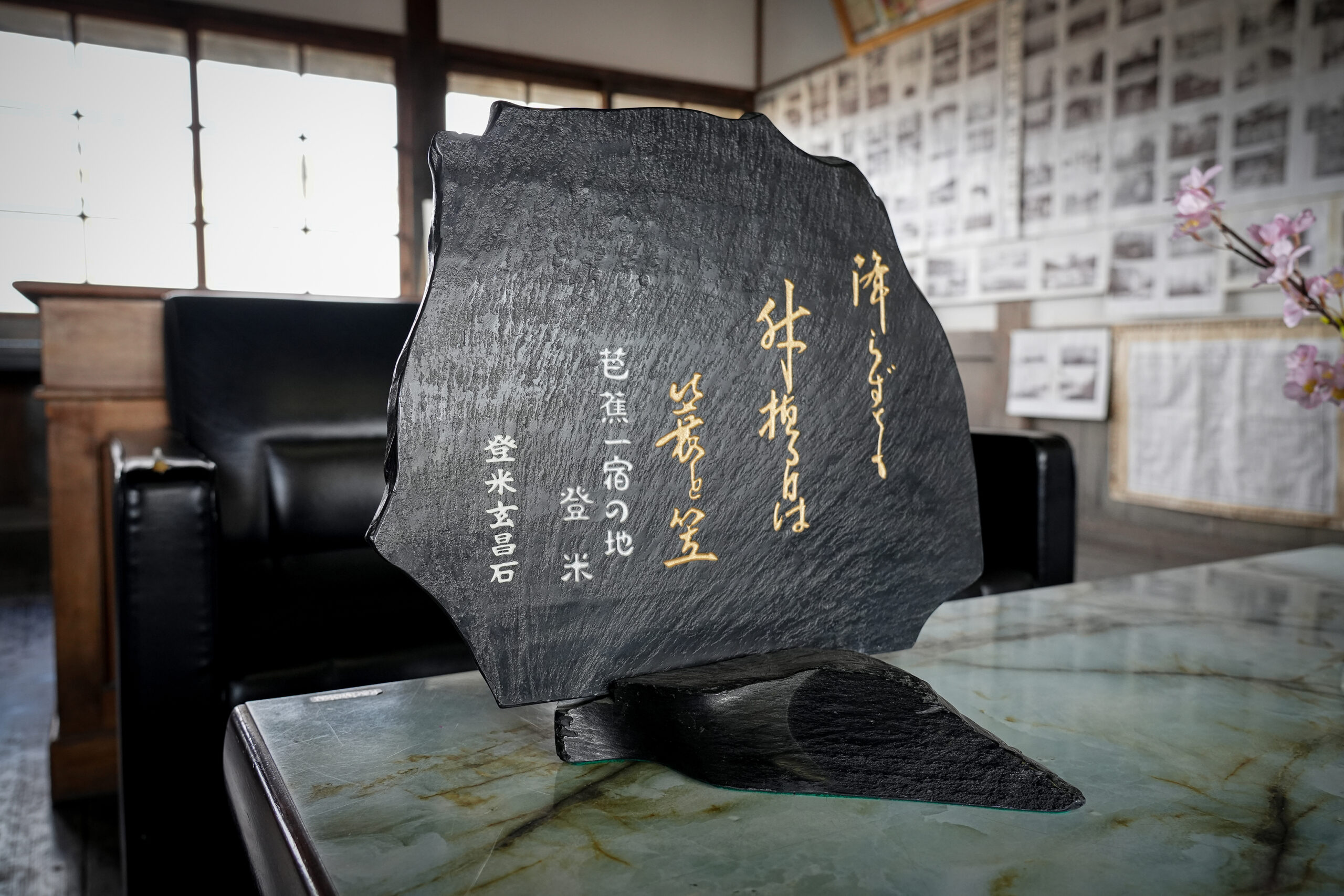

この登米地域は「玄昌石」の産地としても有名で、明治時代後期にはこの玄昌石を加工したスレート瓦の産地として全盛を極めていました。

採掘機材や世界各国の玄昌石も展示している『玄昌石の館』

登米のスレートの特徴

外国産と比べると登米のスレートは質も強度も高く、加工に適していると言われています。

一番は屋根材として使われており、東京駅の屋根材としても使われています。

ほかにタイル材としても使用されており、有名リゾートホテルの客室の入り口に使われていたり、全国各地で登米のスレートが使われています。

かつては街中でも多くの建物の屋根などに使用されていたスレートですが、今はすっかり減ってしまいました。

ですが、現在でも廃材などは残されており、加工して文房具やお土産品として再利用していたりと今でもスレートが息づいています。

登米伊達家ゆかりの甲冑などを展示しており、令和元年9月に武家屋敷通りへ移転した『登米懐古館』では、そのスレートのウロコ葺きの屋根を使用、そして館へ続くアプローチにもスレートが使用されており間近で見ることができます。

また、『玄昌石の館』では、製造工程、採掘作業の時に使われた削岩機や、世界各国の玄昌石などを展示しています。

登米市と玄昌石(スレート)の関係

この辺りは大昔「とよま海」といわれる海だった場所。泥が長い年月堆積された泥で地層ができ、その中に玄昌石ができこの辺一帯山の中に埋まっていと言われています。

このスレートの採掘がはじまったのは明治後半から。全盛期には月400トンものスレート材を扱っていたとか。さらに廃材活用研究機関などもでき、スレートの加工品の研究もしていました。

そんな登米の採掘は残念ながら平成10年ころに閉山しましたが、実は採れる量はどこの鉱山よりも多く、専門家からは「埋蔵量はこの先100年以上も採れる」と言われているほどです。

古き良き時代の名残と共に、全国一の採掘を誇った軌跡を辿るよう街を歩いてみてはいかがでしょうか。